Nací como cualquier otro, con la piel suave y los huesos frágiles, envuelto en mantas tejidas por las manos de mi madre.

Fui el orgullo de mis padres, su primer hijo, el reflejo de un futuro prometedor.

Recuerdo los brazos de mi madre sosteniéndome con ternura, mientras mi padre observaba con la mirada de alguien que acababa de recibir un milagro.

En aquellos primeros años, el mundo era ligero, sin peso, sin cargas.

No existían preocupaciones, solo la risa de mi madre y la calidez del hogar.

Pero el tiempo no espera por nadie, y con él llegaron las primeras responsabilidades.

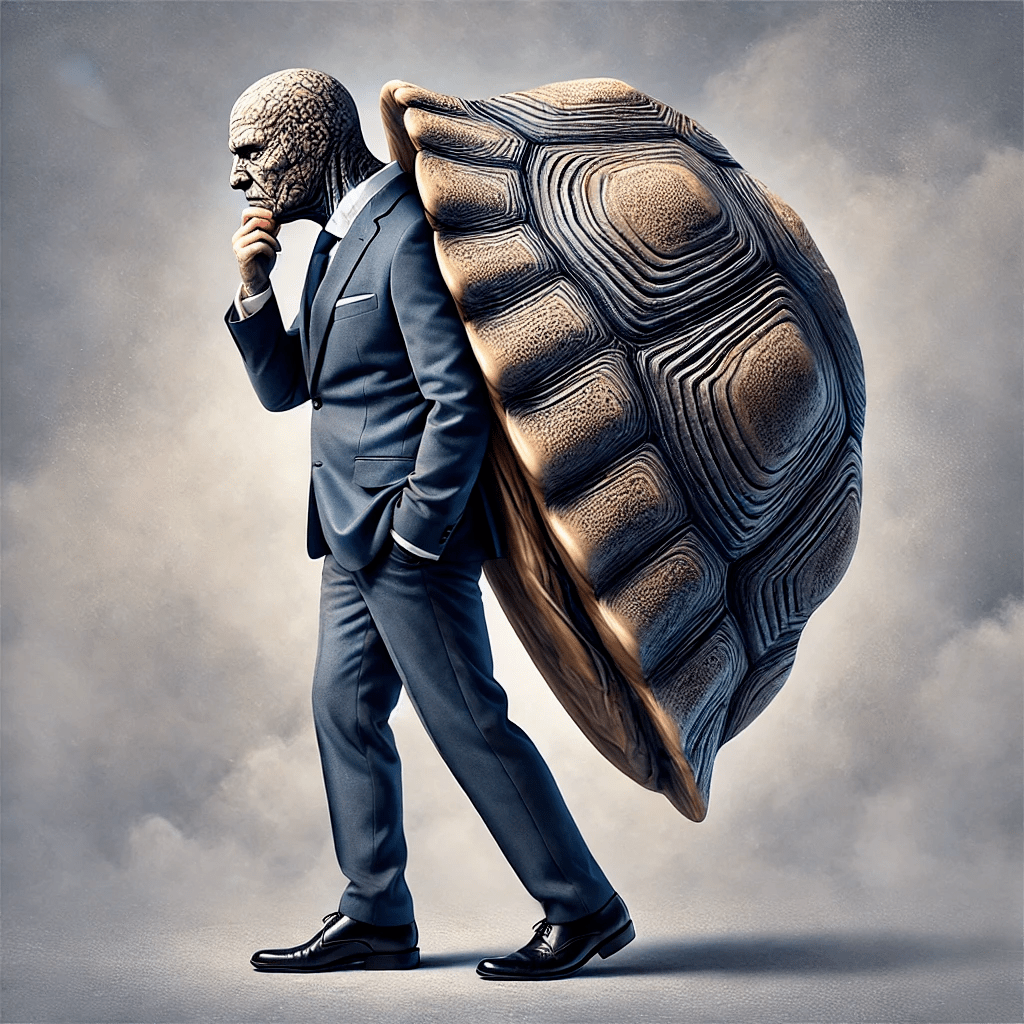

A los cinco años, empecé a notar algo extraño: un ligero peso en mi espalda, apenas perceptible, como si alguien me hubiera puesto una mano invisible sobre los hombros.

Al principio, pensé que era normal, parte del crecimiento, como los raspones en las rodillas y los dientes flojos.

Pero mientras los otros niños corrían sin esfuerzo, yo sentía que algo me retenía.

No entendía qué era, pero en el fondo, sabía que nunca se iría.

Cuando entré a la escuela, el peso se hizo más evidente.

Las tareas, las expectativas de mis padres, los primeros miedos a equivocarme, todo se acumulaba en mi espalda como si fueran piedras invisibles.

Al principio, traté de ignorarlo.

Veía a los demás niños jugar despreocupados, sus risas como campanas ligeras que se alzaban en el aire.

Yo también reía, pero mi risa era distinta, contenida, como si tuviera que esforzarme más para seguirles el ritmo.

Una tarde, durante un juego en el patio, un niño me empujó accidentalmente.

Caí al suelo con más fuerza de la que esperaba, como si la gravedad me atrapara con garras invisibles.

—¿Por qué eres tan lento? —se burló el niño, mientras los demás reían.

No supe qué responder.

Me levanté en silencio y caminé de regreso al aula, con el caparazón un poco más grueso.

En la adolescencia, el caparazón se volvió más duro, más presente.

Ya no era solo el peso de la escuela o de la familia, sino el de las expectativas, el deseo de encajar, la angustia de no ser suficiente.

Me volví más callado, más observador, más consciente de mi diferencia.

En las fiestas, me quedaba en las sombras, escuchando conversaciones sin participar.

No porque no quisiera, sino porque sentía que mi caparazón me separaba del resto.

El amor llegó, como llega para todos, envuelto en la promesa de algo ligero, de algo que tal vez podría liberar el peso que llevaba.

Me enamoré de una chica de sonrisa luminosa, alguien que veía el mundo con ojos de quien aún no ha sentido el peso del tiempo.

Con ella, por un tiempo, olvidé mi carga.

Me hacía sentir normal, como si tal vez el caparazón no existiera, como si solo fuera una idea en mi cabeza.

Pero el amor no es suficiente para sostener lo que uno no puede soltar.

Con el tiempo, empezó a notar mi silencio, mi forma de encorvarme ligeramente al caminar.

—¿Por qué siempre pareces cansado? —preguntó una noche, con la voz llena de ternura y preocupación.

No supe qué decirle. ¿Cómo explicarle lo que ni yo entendía del todo?

Un día, simplemente se alejó. No con rencor, sino con la resignación de quien ha entendido que hay batallas que no le pertenecen.

Y cuando se fue, el caparazón se hizo más pesado que nunca.

La adultez no ofreció alivio, solo una nueva capa de responsabilidades.

Conseguí un trabajo, aprendí a sonreír en reuniones, a cumplir con lo que se esperaba de mí.

Me convertí en proveedor, en alguien que existe para sostener a otros.

Con cada cuenta por pagar, con cada meta impuesta, el caparazón se fortalecía, convirtiéndose en una parte inquebrantable de mi ser.

¿Cómo es que nadie habla del peso de ser adulto?

Pero hubo felicidad, la encontré en una nueva familia.

Me casé, y por un tiempo, sentí que el caparazón no importaba tanto.

No porque desapareciera, sino porque alguien aprendió a vivir con él, a apoyarse en él en lugar de huir de su sombra.

Cuando nació mi primer hijo, el peso cambió.

No desapareció, pero dejó de ser una carga solitaria.

Amar a un hijo es conocer un miedo que antes no existía.

Un miedo que no se puede medir, que no se puede explicar con palabras.

El caparazón se convirtió en escudo, en barrera, en promesa de que, pase lo que pase, yo estaré ahí para sostenerlo.

Aprendí a cargar con todo, a callar mis propios miedos para darle seguridad.

Porque ahora mi peso tenía un propósito.

Pero el cuerpo no es infinito.

Con los años, empecé a sentir el desgaste en mis huesos, en mis músculos.

La fatiga se convirtió en una presencia constante, la sensación de que cada día costaba un poco más.

Cuando el médico pronunció su diagnóstico, lo dijo con la frialdad de quien ha dado esas noticias demasiadas veces.

—Es grave, pero aún hay tiempo.

¿Tiempo? ¿Para qué?

Para ver cómo el caparazón se hace más pesado, hasta que ya no pueda sostenerlo.

Para despedirme de lo que he construido, sabiendo que todo seguirá sin mí.

Para seguir adelante, aun cuando cada paso sea más difícil que el anterior.

Porque la vida no se detiene, aunque el cuerpo quiera hacerlo.

Mi hijo me mira con la inocencia de quien aún no conoce el peso del mundo.

Me toma de la mano y me pregunta por qué camino más lento ahora.

No quiero decirle la verdad.

No quiero que sepa que algún día él también llevará su propio caparazón.

Así que solo sonrío y le digo:

—Porque quiero que camines más rápido que yo.

Y él sonríe, y por un instante, el caparazón se siente más ligero.

Porque la vida es así: nos aplasta, nos cansa, pero también nos da razones para seguir.

Y mientras mi hijo me mire con esos ojos llenos de esperanza, seguiré adelante.

Aunque mi espalda duela, aunque mis pasos sean lentos.

Porque cargar la vida no es un castigo, es la prueba de que estamos aquí.

Que existimos, que amamos, que fallamos y seguimos intentándolo.

Que, aunque la carga sea pesada, aún hay caminos por recorrer.

No sé cuánto tiempo me quede, pero sé que cada día vale la pena.

Porque no se trata de librarnos del peso, sino de aprender a caminar con él.

Y así, sigo adelante.

Con el caparazón sobre mi espalda.

Con las cicatrices de una vida vivida plenamente.

Con el amor que me sostiene y la voluntad de seguir.

Porque mientras haya alguien que me necesite, seguiré caminando.

Deja un comentario